6月 15 2008

時間と別れるための50の方法(14)

●3次元空間を二つに分割しよう

アカデメイア・ブログの方にもψ3とψ4の区別がよく分からないという質問が幾つか届いていますので、ここで単なる幾何学的概念としてではなく、ψ3とψ4が実際に僕らの目の前で認識されている3次元空間上でどのような空間として現れているのか、くどいようですが、その具体的な風景をゲットするためのワークを紹介しておきます。

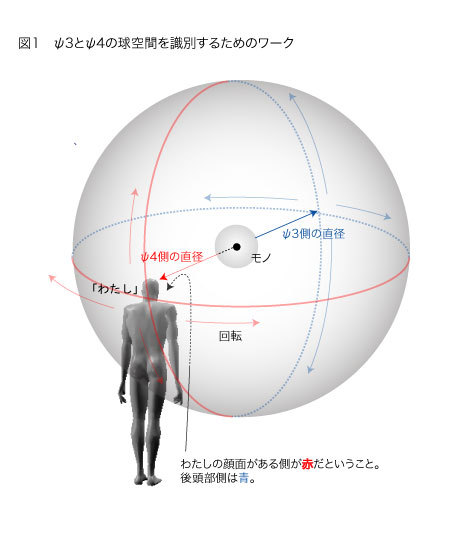

まず、下図1のように、モノを中心にしてモノを絶えず見つめながらその周囲を回ってみましょう。そうすると視野空間上でモノの表面とその背景空間の見えが次々と変化していくのがわかるはずです。そして、そのまま一回転すると元の場所に戻ってきます。このとき視野空間上ではモノの表面の一点と背景空間上の一点は前回お話したように、同じものに見えていますから、この回転によって綜合化されて認識に現れてくるモノと空間はモノの全表面としての凸球面と、同じくモノの全背景面としての凹球面を併せ持った形になっているのが分かります。このとき、モノを無限に小さいものと仮定すれば、中心点とその背後をつなぐ線分の回転によってできる球空間がψ3と見なせます(図1の青い矢印参照)。

一方、こうしたワークをやっているときに、当然のことながら「わたしがモノの周りを回っている」という認識が意識に起こっているのが分かります。この「モノの周りを回っているわたし」というのは、僕がいつも言っている「モノの手前側に感じ取られているわたし」、言うなれば「わたし」の肉体が意識されている位置のことです。

さて、ここでこの「モノの手前側にいるわたしの位置」という認識が意識においてどのようにして起こっているかを注意深く考えてみましょう。すると、その位置はモノの表面からモノの手前方向に放たれた矢印のようなイメージによって指し示されていることが分かります(図1の赤い矢印参照)。この矢印は当然、「わたし」の顔の位置当たりに向けられているように感じられていると思いますが、この矢印の先端が回転によってなぞっていく球面は方向としてはわたしの後方向をなぞって生じていく知覚背面側を向いているのが分かります。

つまり、モノの周囲を回っていくときに、わたしとモノの間を直径とするような球空間の認識がそこに生まれてくるわけですが、この球空間はモノから自分の肉体の後ろ方向へと広がっている球空間の認識の範疇にあるということです(これがいつもお話している鏡像空間です)。

実際にこの回転のワークを行って自分の空間認識の状況を確かめてみればすぐに分かることですが、一般に3次元空間と言った場合、僕らの空間イメージは後者の方、つまり赤い矢印によって形作られる3次元空間側の概念に支配されているのが分かるはずです。数学でいう3次元座標の概念などはその典型と言っていいでしょう。つまり、そうした空間認識においてはψ3の球空間側が無意識化されて認識から消え去ってしまっているわけです。ほんとに奇妙な話なのですが、実際に見えている側の空間の方が認識から排除されてしまっているということが、現実に僕らの意識上で起こっているのです。

………さあ、どうでしょうか。モノとその背景方向が形作る球空間、そしてモノとモノの手前方向が形作る球空間。結果的に、この両者が次元観察子のψ3とψ4に対応してくるわけですが、ヌース理論が語る天使的な宇宙世界に参入してみたいと思う方は、この両者の違いがはっきりと見えてくるまで、何度も何度もこのモノから広がる空間の二方向が作る差異を見抜くトレーニングをしていただければと思います。ヌース理論の文脈の中では、いずれこの差異の発現が従来の物質中心の人間の世界認識を激変させていくための重要な基礎概念になっていきます。

この次元観察子ψ3とψ4をヌース理論では「人間の意識進化の方向の顕在化」と呼びます。これは大げさでなく、宇宙卵の第一卵割と言ってよい事件です。ヌースの観点から言うと、この「顕在化」の次元は顕在化が起こる以前の空間とは全く別種の次元になります。つまり、次元移動が起こるわけです。もちろん、この顕在化が意識に起こったからと言って、突然、超能力が芽生えるわけでもないし、愛に満ちた人間に豹変するわけでもありません。いつも言っているように人間社会の中ではあくまでも以前の「わたし」のままであり、その意味で言えば、ヌース理論が説く意識進化とはすぐにそのご利益が望めるものではありません。それは人知れず各々の個体における内在空間の中で密やかに進行していくものであり、巷で騒がれているアセンションに比べれば極めて地味なものと言えます。しかし、無意識構造全体の歴史の中ではこれはまさに突然変異とも言っていい大変動になります。ちょうど、多神教的世界から突然、ユダヤ教のような一神教が現れたり、天動説から地動説に宇宙の見方が変わったりと、人類が経験してきた過去の大きな意識変動に匹敵する、いやそれ以上の変動をもたらす兆候となるものではないかと僕自身は感じています。

この顕在化の作業はψ3〜ψ4から始まってψ13〜ψ14まで六段階のステップを踏んで行くのですが(ψ1〜ψ2を最初の段階と見なすと合計七段階となります)、これらの観察子のプロセスの認識を築いていく意識体が、もう皆さんもよくご存知の「トランスフォーマー=変換人」とです。そして、ψ13〜ψ14の次元観察子まですべてを顕在化に導いたときに「ヒト」という人間とは全く違った生き物が誕生してくることになります。

ヒトとは何ですか?

新しい力を持った人間のことです。次元の方向性を覚醒したもの。(シリウスファイル)

——つづく

6月 17 2008

時間と別れるための50の方法(15)

●ψ3はどこへ行った?

ψ3の球空間とψ4の球空間の区別が見えてくると、意識に面白い感覚が生じ始めてくるのが分ります。それはψ3とψ4、それぞれの球空間が持つ包含関係に、下図1に示したような次のような二通りの在り方があるのではないかと感じてくるからです(ψ3、ψ4どちらも半径が無限の長さを持っていると考えますが、ここではψ3とψ4がどちらも膨張-収縮できるものとして考えています)。

1、ψ3の球空間がψ4の球空間を包み込んでいる

2、ψ4の球空間がψ3の球空間を包み込んでいる

ここも皆さんのイメージを喚起しやすくするために具体的に話してみます。

今、目の前、1mぐらいのところにバスケットボールがあるとしましょう。このとき、顕在化が起こっている人には、そのバスケットボールの外部にある空間はψ3の球空間のように感じられてきます。つまり、背景面を内側(凹面側)に持っているような球空間に見えてくるということです。一方、バスケットボールの内部の空間は従来通り、自分に向かって膨らみを持った球空間のように見え、それは変わりません。つまり、このとき、バスケットボールの外部の球空間はψ3、内部の球空間はψ1~ψ2が形作る球空間として捉えられるということです(下図2参照)。

ここから次の次元観察子であるψ4の球空間がψ3の反映物として把握されてきます。それは「バスケットボールの手前にいるボク」という位置感覚をベースに形成されます。バスケットボールとボク。皆さんの頭の中にも、この両者を結ぶ線が意識にイメージされているはずです。今度は、この線をバスケットボールを中心に回してみましょう。すると「ボク」がバスケットボールの周囲をぐるっと回っているイメージが生まれてくるはずです。このとき、この線の回転によって形成されているのがψ4の球空間です。

実際にイメージして見れば分ることですが、ψ1〜ψ2の球空間(モノのかさ張りとしての球空間)とψ4の球空間は方向性がとても似ています。違うのは観測者の位置を含んでいるかいないかです。つまり、ψ4の球空間とは物体のかさ張りとしてのψ1~ψ2の球空間の認識が観測者としての自分の位置をも呑み込んだ領域まで拡張されてイメージされたもの、とも言えます。普通にいう3次元座標は観測者としての「わたし」は単なる物体として簡単に包み込んでしまいますから、まさにψ4の球空間の骨組みそのものと言えます。

さて、ここでψ1〜ψ2が長さや大きさという尺度概念を生み出している空間となっていたことを思い出して下さい。物理学ではこうした大きさのみを持つ空間のことをスカラー空間といいます。まだ、はっきりしたことは言えませんが、おそらくこのψ1〜ψ2は物理学でいうこのスカラー空間に対応させることができるのではないかと考えています。

スカラーが方向を持つとベクトルという概念になりますが、ψ1~ψ2をスカラー空間(大きさのみで方向を持たない)だとすれば、このψ4で力の方向が生まれ、3次元のベクトル空間が構成されているのかもしれません。実に面白いですね。物理空間には何が原因か分らないけれども力が存在していて、その力が方向を持ってすべての物理現象を仕切っています。OCOT情報では次のようにいいます。

人間の意識とは付帯質が持った方向性の力——。

何が言いたいのかというと、物理学が物質的な力として扱っている力と方向とは、ひょっとすると観測者の位置という概念が持った意識の力の方向性を架空の客観空間の中で見ているだけかもしれないということです。この考え方で行けば、純粋に物理的な力など実はどこにも存在しておらず、それらはすべて、物質も意識をも支配している何らかの精神が空間に概念として与えている力なのかもしれない、というイメージが生まれてきます。つまり、このことは観測者としての人間が存在しなければ空間にはいかなる力も方向も存在しない、ということを意味します。

おっと、また話が横道に逸れそうになってしまいました。戻ります。

僕の説明が下手なために、ψ3とψ4の区別がまだよく分らないという人がいらっしゃるかもしれません。そういう人は次のようなイメージで考えてみたらいかがでしょうか。

実際、このψ4の球面上をなぞる回転を行なったとき、バスケットボールの手前にいる自分がバスケットボールを挟んで反対側に回り込むようなイメージが作り出されてくるのが分ります。つまり、此岸の「わたし」と彼岸の「わたし」がバスケットボールを挟んで対峙しているイメージです。そのとき、彼岸の「わたし」が貼り付いている面には自分の顔が貼り付いているわけですから、これは人間の内面です(下図3参照)。

わたしがモノの背景面として実際に見ている面は人間の外面だったわけですから、そうした空間認識は完全に表裏が裏返っているんですね。僕がこのことに最初に気づいた時は、かなりの衝撃でした。というのも、じゃあ、実際に見えている目の前の空間はどこにあるんだ?ってことになるからです。人間は知覚が降り立っている場所をまだ知性では捉えることができていない——それが僕に顕在化が起こったときの確信でした。――つづく

By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 0 • Tags: 付帯質, 内面と外面