2月 12 2009

重力の起源(水の洗礼)

前回からのつづき——

原子番号13番のアルミニウムから20番のカルシウムとは付帯質の変換を観察していく力ということになるのですか。

そうです。見つけ出すものを人間の内面に生み出していく力です。

見つけ出すものとは何ですか?

………………。

そこが真実の人間の次元と考えてよいのですか。

そうです。真実の人間の牽性(ケンセイ)が作り出す要請(ヨウセイ)によって、ヒトの外面性が生み出している力ということになります。

■解説

以前、現在の僕らの意識の在り方(人間の内面の意識領域)が重力に支配されているという旨のことを書いた。エゴが強い人のことをよく「あの人、G(ジー/重力の意)がきついよね」ということがあるが、これも僕らが人をエゴイスティックな存在にしている力とgravity(重力)の間に何らかの類似性を直感的に感じとっているからなのだろう。

通常の物理学で考えるならば、物質=質量があるからこそ、そこに重力が生まれると考えるのだろうが、ヌーソロジー的な考え方からするとこれは逆だ。つまり、重力があるからこそ、そこに物質が生まれていると考えた方がいい。何がいいたいのかというと、物質とは本来、人間の意識と無関係に自立して存在している即自的な存在などではなく、意識が概念の力によって表象している一種の概念的存在だということだ。そして、OCOT情報に従えば、この概念の力がどうも重力と深く関係しているようなのだ。このことは裏を返せば、もし僕らが物質という概念を意識から消し去ることができれば、重力もまた消滅するということを意味する。

しかし、物質概念というものは人間が自らが意図して作り上げた概念ではない。なぜか理由は分らないが、僕らの意識は自然に物質の3次元性を知覚し、物質世界という客観性を自然発生的に自らの認識の中に作り上げてしまっている。要は時間や空間と同じく物質もまたアプリオリな直観形式の一つとなっているわけだ。この直観の成立の裏で働いているもの――これもまた無意識の働きといってよいものだ。僕らの知性には未だはっきりとした対象としては浮かび上がってきてはいないのだが、僕らの意識に否が応でも物質こそが実在なのだと強固に指向させている何らかの無意識の機構がある。上の交信内容にある「見つけ出すものを人間の内面に生み出して行く力」とはまさにそういう無意識の機構の力のことを言っていると思ってほしい。そして、その機構が物質としてはアルミニウムからカルシウム(予測としては26番の鉄までを含むものかもしれない)に至る元素群として見えている、ということなのだ。

詳細はよく理解できていないのだが、アインシュタインの一般相対論では重力とは時空の湾曲として説明される。この湾曲は質量が存在するところに発生する力と考えられているのであるから、必然的に質量が存在していないところでは重力もまた発生しないということになる。僕らの宇宙を見る限り、質量の存在しない時空なんてものはどこにも存在していないので、湾曲のない平坦な時空というのは言ってみれば物理学的な虚構ともいえる。もし平坦な時空というものに存在論的意味を与えるとすれば、それはいかなる質量の存在も許容しないという意味で「虚無」の場の物理的表現といってよいものかもしれない。物質なき場が虚無だとすれば、物質の由来を知らない人間の意識がまさぐっている時空もまた虚無そのものの住処ということになるのだろう。

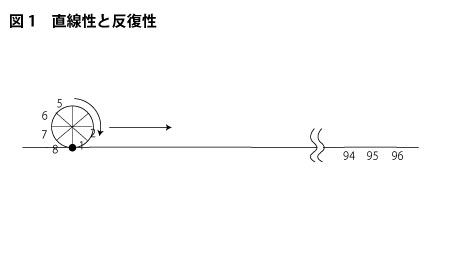

まだ、予想の段階にすぎないが、おそらく、重力とはヌーソロジーでいうところの精神の内面(真実の人間の内面)へと方向づけられた力のことではないかと考えられる。上の交信内容に即して言えば、「真実の人間の牽性(ケンセイ)が作り出す要請(ヨウセイ)によって、ヒトの外面性が生み出している力」だということだ。ここでいう真実の人間の内面とは現在の人間においては鏡の機能を果たしているもの、つまり、「わたし」から見た他者における人間の外面に対応している。「わたし」という存在の起源は「他者によって見つめられている」という経験に根ざしているということをこのプログでも再三にわたって話してきたが、この鏡像形成のための視線からの解放が、自我の解体の契機となるものであり、引いては重力からの解放につながっていくということなのだろう。ここで、参考までに付帯質の外面と内面、そして、精神の内面の関係性をごく簡単に図で説明しておこう(下図1参照)。

この図からも分るように、精神の内面の次元は付帯質の外面の次元を二度反転させることによって到達する次元だ。まだ定かではないが、この変換性は物理学が重力と素粒子の力を統合する際に用いている超対称性変換という数学的変換と酷似しているように感じられる。というのも、超対称性とはボゾン(力の粒子)とフェルミオン(物質粒子)の間の対称性のことを言うのだが、重力と素粒子世界の力はこの変換を二度行なうことによって統合することができると物理学では考えられているからだ。

この図で言えば、付帯質の外面次元における人間の内面の意識構造がボゾンを作り、人間の外面の意識構造がフェルミオンを作っている。これら両者の対称性を実現するためには、まず一度目の超対称性変換を行なわなければならない。これが付帯質の内面への反転だ。この反転によって、人間の内面と外面の関係が相互に入れ替わり、物理学的にはボゾンとフェルミオンを統合する対称性を見い出したことになる。このことは、ヌーソロジーの言葉で言えば「人間の外面と内面の意識における等化」を意味することになる。ここに生まれてくるのがヒトの内面と外面の意識である。

付帯質の内面次元ではヒトの内面の意識とヒトの外面の意識が働いている。ヒトの外面の意識は図からも分るように、その上位次元である精神の内面に向けて方向性を持っている。つまり、精神の内面とは付帯質の内面をさらに反転させた方向性を持っているということだ。この付帯質の内面から精神の内面への反転は物理学的に言えば、超対称性変換を再度、行なうことと同じ意味になる。わたしたち人間が人間の内面の意識(時空・物質認識)を先手として持たざるを得ないのは、このように精神の内面の次元で、真実の人間の内面の意識が先手で動いているからだと考えられる。

人間における意識(人間の内面の意識)と無意識(人間の外面の意識)の関係性を一度ひっくり返し、まずは人間の意識の裏側に出る。これがヌーソロジーでいう付帯質の内面への侵入、つまり顕在化と呼ぶ出来事だ。そして、その次元をもう一度裏返して表側へと戻る。しかし、この二度の裏返しの後に経験されてくることになる表は最初の表とは同じ次元にはならない。それは最初の表を表たらしめた上位の力の在り場所である。一度目の裏返しで表に対して裏を作り、そこで表裏の相殺関係を作り出す。そして、次なる二度目の裏返しは相殺される以前の表を存在させるための原因となっていた次元に出るための裏返しだ——つまり、人間に内面の意識を先手に取るように働いている元の力の次元に出ることである。重力の本質はおそらくそこにある。

ヨルダン川の河畔でバフテスマのヨハネに首根っこを押さえられ、水の中に顔を沈められたイエスの洗礼時の姿を思い浮かべてみよう。水中では息苦しさと泡(あぶく)の音で世界に対する知覚は朦朧となり、意識の視野は極端に狭められる。これは洗礼という名を借りた一種の暴力でもある。水の洗礼とは水の受難でもあり、それを人間の霊に課すのはもちろん、聖書においては神である。しかし、一方でこうした暴力がなければ神は世界を人間に贈与することができなかったとも言える。重力はこ自然界の安定のためにも働くが、同時にその自然界の中で人間に労働を強いている力でもある。その意味で言えば、人間とっての労働とは重力へのささやかなる抵抗とも言えるだろう。そして文明が労働の産物である限り、それらはすべて重力の恩恵に与っていると同時にまた、重力からの解放を求めている運動の現れと見ることができる。重力に付き従うものが被造物の世界だとすれば、創造とは重力に抗うことである。

重力によって人間は時空の中に首を突っ込まされ、そこに転倒した意識の姿としての物質を見せられる。素粒子の力はその転倒した生成を本来の生成に戻すべく、逆の変換を施している。重力と素粒子の力の間にあるこのカベは人間が反動的生成から真の生成へと向かうために乗り越えなくてはならないカベである。外部(付帯質の外面)に意識を拡大して、マクロに外延的思考を持つのではなく、内部(付帯質の内面)に意識を収縮させミクロに内包的思考を持つこと。光速度の思考、無時間の思考、実存としての思考を行うこと。いずれせよ、こうした切り替えが意識進化というものの入り口であることに変わりはない。

2月 17 2009

原子と分子

●交信記録19940222

素粒子の次元と原子の次元の違いとは何なのでしょう?

第一関与自身がその内面に生み出したものと、内面の反映に生み出したものとの違いです。

第一関与とは何ですか?

………………。

それは付帯質の外面にあるものと、付帯質の内面にあるものの違いと考えていいですか。

はい。

それは次元と次元交差の関係ですか。

はい。

原子と分子の違いは何ですか。

精神作用が原子で、感性作用が分子という言い方ができます。

原子は精神進化が直線性として現れたもので、分子が精神進化の反復性のような気がしますが。。

はい、その通りです。

カタチが原子ですか。

はい。原子とはカタチの総体です。

素粒子の体系とは付帯質の内面における次元の方向性が人間の内面の次元に現れたものなのですか。

はい、人間が持った方向を変換している力の総体と考えるといいでしょう。

■解説

似たようなテーマばかりが続いて皆さんには申し訳ないのだが、交信が続いている当時は素粒子と原子の次元がどのように絡み合っているのか全く見当もつかず、このように何度も何度も同じような質問を繰り返していた記憶がある。

ここでも質疑の焦点となっているのはやはり素粒子と原子、さらには原子と分子といった物質を構成している諸要素における次元の違いだ。そもそも皆さんには素粒子と原子の次元の違いという言葉すら何を言っているのか意味不明かもしれない。ヌーソロジーに馴染みがある方は、ヌーソロジーがヘルメス主義的世界観をベースにして、現代科学が仔細にわたって分析、解明してきた物質世界の構造を精神の構造へと翻訳させるための思考製作であることはもうご承知のこととは思うが、蛇足ながら、その入口のコンセプトについて簡単にまとめておこう。

1、人間は重力によって時空という迷宮の中にその意識を投げ込まれている。

2、そこは物質という同一性が支配する差異なき差異の世界である。

3、そこに本性上の差異としての主観の場(知覚野)がくっついている。

4、主観は知覚に始まって内在として主観固有の意識領域を持っており、その領域の中で他者を認識し、客観を形成している。

5、この知覚に始まり、感性や悟性を発達させ、客観、さらにはそれらの綜合体としての超越論的主観性(現象論的自我)に至るまでの構造を裏で作り上げているなにがしかの力の流動構造がわれわれの意識の裏に存在している。

6、この裏の機構をヌーソロジーでは人間の無意識構造と見なす。

7、この無意識構造は現代物理学が内部空間と呼んでいる素粒子の場の空間として表現することがおそらく可能である。

とまぁ、このようなコンセプトでこの「人間という世界」を何とか物質発生の始源の場所としてイメージし直す方法を思案しているのだが、いまだに土台があやふやだけに、この機構の上位に原子の機構を精緻に配置していくのはなかなかの難事業ではある。こと分子となると尚更だ。

分子は普通、原子が寄り集まってできるものと考えられている。もちろん、分子は複数の原子が電気的に結びついて生成されるものであるから、それはそれで正しいのだが、自然界の中に数千万種類にわたって存在する分子群の中でも圧倒的なシェアを占めているのは有機物を構成する分子だ。化学的にはそれなりの説明がつくのだろうが、なぜ、無機物より有機物の方が圧倒的に種類が多いのか皆さんは疑問に思われたことがないだろうか。

原子と分子の違いは何ですか。

精神作用が原子で、感性作用が分子という言い方ができます。

精神構造を観察子の序数で見ると、1番から8番の間で循環する構造を持っている。「8」という数はシステム全体を中和させる働きの象徴数で、これは精神構造全体を初期化させる意味を持っている。水分子H20はその最も基本となる現れで、これは「8」(酸素の原子番号)によって中和された全体性に再び「1」(水素の原子番号)の方向性が対化して付着している様子を表している。このブログにも何度か登場したが「脈質」というやつだ。感性作用というのは、大まかにいってこの「8」と「1」の結合が持った作用のことである。これは言ってみれば、上次元側(「7」を作り上げた意識)から見た人間の意識次元のことを意味している。——物質という場に落とされて再び、意識が方向性を調整しているということ。

上の内容で「原子が直線性」で、分子が「反復性」とあるのも、原子(自然界では92番のウラニウムまで存在している)がリニアルに精神進化の積み上げを表現しているのに対して、分子側はつねに「8」で初期化され、再度、その「1」から「8」を巡るループをグルグルと反復させられているのではないかと直観したからだ。この「直線性」と「反復性」の関係は下図1のように単純に直線の上を転がっていく円環を想像すればいい。

円環を八等分して1〜8までの目盛りを打つとしよう。直線側はこの円環の12倍の長さがあって、リニアルに真っすぐ延びているとする。直線には目盛りが8×12=96までふってある。この直線上を円が転がっていけば、当然、円は12度回転し、直線上の目盛りは円環上に12層にわたって目盛りの階層を作ることになる。このときの直線の方を原子の生成秩序に喩えれば、転がる円環の方の回転による反復性が有機分子の生成秩序の喩えになっているということだ。

何度となく精神を進化させていこうとも、そこには必ず元の場所に戻されてくる白紙の精神がある。この引き戻しは仏教的にいうならば、業(カルマ)の運動のことであり、この業がサンサーラ(輪廻)のシステムを形作っていると考えられる。ヌーソロジーにおいては輪廻しているのはこのように宇宙精神そのものなのだ。

「8」とは原子番号で言えば酸素のことだが、これは顕在化においては転換作用の意味を持っている。転換作用とは意識進化が起こったときに、その進化の反映として次の人間の意識次元を用意するために意識を初期化する精神の作用のことである。上生(じょうしょう)する弥勒と下生(げしょう)する弥勒。これらは決して上生する進化側が上位で、下生する反映側が下位に位置することを物語っているわけでは決してない。次なる進化が生まれ出ていくためにも、下生は精神にとっては必要不可欠な運動であり、下生の方が後手に生まれたものという意味では、上生にとって下生は自らがさらに成長していくための下半身的存在だといえる。

生物が幾種類もの有機分子からなるのも、生態系全体に次なる精神進化が委ねられているからなのだろう。とりわけ、ホモサピエンスとしての人間はその中でも最も下生した精神の姿であり、OCOTはその最も下位の力のことを「完全性質」と呼んでいる。これは完全なる中和を持った力という意味だ。この完全なる中和状態が反対側の完全なる等化と結合するところに創造のアルファとオメガとの連結が起こっているのだろう。純粋贈与と純粋享受の接点としての人間存在。

こうした永遠回帰を巡る円環性のイメージからすれば、人間が抱く闇こそが生命力の本質だとはいえまいか。中和された精神の中で闇をまさぐり地中深く根を張を張ること。闇の中で水分(言葉)を吸収し、そこに光(知覚)を持ち込むことによって絶えず光合成を繰り返し行っていくこと。それが下生した精神の定めであり、この精神の営みによって生命全体、否、宇宙全体は支えられているのだ。

By kohsen • 04_シリウスファイル解説 • 1 • Tags: 付帯質, 素粒子